|

(記 2025/8/-)

|

|

|

|

(記 2025/8/-)

|

|

江ノ島電鉄の極楽寺駅から稲村ヶ崎・七里ヶ浜方面を歩いてみます。付近の史跡、歴史を紹介解説します。

|

| もどる | すすむ | 鎌倉と鎌倉郡の歴史 indexへ |

| << アプローチ と 行程 >> |

|

最寄り駅は、江ノ島電鉄(江ノ電)の「極楽寺」駅; または「稲村ヶ崎」駅です。江ノ島電鉄の起点駅はJR鎌倉駅とJRまたは小田急電鉄の藤沢駅です。

|

|

<行程> 江ノ電極楽寺駅〜(およそ300m)〜 月影ヶ谷入り口の踏切〜(およそ50m)〜針摺橋〜(およそ250m)〜日蓮袈裟懸松〜(およそ200m)〜十一人塚〜(およそ100m)〜七里ヶ浜海岸 (付近の略地図 は ) 稲村ヶ崎 、 極楽寺 周辺 のコースとみどころ のページへ |

| 極楽寺(ごくらくじ)駅から月影ヶ谷(つきがげがやつ)へ 鎌倉 |

|

|

極楽寺駅の改札を出て、駅舎の前の道を右方向(南西方向)へ進むと、200mほどで右の分岐するる道があります。こちら道をたどると、その先10〜20mで江ノ電の線路に当たり左に折れ、道は線路沿いをいくようになります。この角からは江ノ電の極楽寺の検車区(車両基地)の様子がよく見えます。60〜70mほど先に踏切があります。この踏切を渡る道が月影ヶ谷に入る道です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 江ノ電 極楽寺駅 | 江ノ電 極楽寺検車区 | 江ノ電 線路沿いの道 | ||||

|

|

| 月影ヶ谷(つきがげがやつ)、 阿仏尼(あぶつに)邸跡 鎌倉 |

|

|

月影ヶ谷へ入る道、踏切を渡った処、踏切の傍らに「阿仏邸旧跡」の碑が建っています。その脇に句碑が並んであり、俳人戸川稲村(とうそん;高浜虚子に師事した俳人)の句「月影の谷若葉して道清し」が刻まれています。

阿仏尼(阿仏)は十六夜日記(いざよいにっき)の作者として知られています。藤原為家(ためいえ)との間の子 為相(ためすけ)の相続争い(為家の正室の子為氏(ためうじ)との間で争われた)のため鎌倉に来ました。そして極楽寺の近くの月影ヶ谷に住んだといわれています。 この谷(やつ)の何処かにその屋敷があったのでしょう。 <<阿仏尼(阿仏)( 〜弘安六年(?-1283) ) について>> 鎌倉後期の女流歌人で十六夜日記(いざよいにっき)の作者として知られています。 奥山度繁(おくやまのりしげ:平度繁)の養女、もしくは娘といいます。安嘉門院(後高倉院の皇女邦子内親王。後堀河天皇の准母)に仕え、女房名は安嘉門院四条(あんかもんいんのしじょう)または、右衛門佐(うえもんのすけ)といいます。 30歳頃藤原為家(ためいえ: 藤原定家の子)の側室となり、為相(ためすけ)・為守を産みます。為家は為相に播磨国細川庄を与える旨の文を残しましたが、これが正妻の子為氏(ためうじ)との相続争いの原因となります。 為家没後、為氏は播磨国細川庄の譲渡を拒絶しました。また和歌の権利の争いもありました。阿仏尼は公家、朝廷による仲裁・訴訟で納得の裁決が得られなかったため、武家の法に拠る訴訟のため幕府のある鎌倉に下りました。 このときの紀行と鎌倉滞在のことを記したのが『十六夜日記』です。そこには「東(あずま)にて住む所は、月影の谷とぞいふなる。浦近き山もとにて、風いと荒し。山寺(極楽寺のこと)の傍らなれば、のどかにすごくて、浪の音松風絶えず」とあり、阿仏尼の住まわれた邸がこの辺りにあったと思われます。 阿仏尼は弘安2年(1279)、訴訟のため鎌倉へ下り4年間の滞在後、訴訟の決着をみないまま、弘安六年(1283)、鎌倉(京に帰ったともいいます)で没しました。英勝寺から海蔵寺に向かう道の傍に(伝)「 阿仏尼(あぶつに) の墓」 というやぐらと石塔があります。 なお、訴訟は、為氏、阿仏尼の死後その子らに持ち越され、二条為世(ためよ;為氏の子、二条家の祖という)と冷泉為相の間で係争され、正和2年(1313)為相がわの勝訴が確定しました。 また為相は冷泉(れいぜい)家(歌道の宗匠家の内の一つで冷泉流歌道を伝承している、公家・華族だった家柄)の祖となりました。 なお(伝)「 阿仏尼(あぶつに) の墓」に関しては以下のページを参照してください。 寿福寺 ・ 英勝寺 から 海蔵寺 へ (扇ヶ谷 と 周辺) のページへ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 月影ヶ谷への道 踏切 | 月影ヶ谷 谷奥へ向かう道 | 月影ヶ谷 阿仏邸旧跡 | ||||

|

江ノ電 線路沿いの道から |

江ノ電 線路沿い | 江ノ電 線路沿い 踏切脇 |

| 針摺橋(はりすりばし) 鎌倉 |

|

|

「阿仏邸旧跡」の碑から前の踏切を渡り元の道へ戻ります。来た道をさらに進みます。道は江ノ電の線路から離れ、その先50mほどで四辻に出ます。ここが針摺橋で鎌倉十橋の一つです。橋のかかる極楽寺川は一部を残し暗渠になっています。四辻の角に「針摺橋」の史跡碑(昭和13年3月健)が建ちます。史跡碑には「鎌倉十橋の一つにして往昔此の付近に針磨(針摺)を業せし者住みにけりとて此の名ありという」とあります。

なお。四辻(「阿仏邸旧跡」の碑から前の来て)を右に折れると稲村ヶ崎・七里ヶ浜の海岸方面へ向かいます。左に折れると極楽寺の駅舎前の道を行くことになります。直進方向(東方向)は狭い谷(やと)に入り霊山山の山腹を巻いて由比ヶ浜へ向かうことができます。 |

|

|

|

|

|

|

| 写真 正面が「阿仏邸旧跡」の碑の方向 | 針摺橋の史跡碑 | |||

|

針摺橋 |

針摺橋 |

|

|

<<針摺橋周辺 と 新田義貞の鎌倉攻め について>>

針摺橋周辺は、新田義貞の鎌倉攻めのとき、激戦の地になりました。この四辻から東方向に谷(やつ)に入ると、その先に霊山山(りょうぜんさん)があり、当時はその山頂付近に仏法寺(ぶっぽうじ;通称 霊山寺ともいう)がありました。仏法寺の参道はこの谷(やつ)を通っていました。 新田義貞の鎌倉攻めのときの幕府方の極楽寺・稲村ヶ崎方面の防衛線にとって霊山山は重要な要所です。ここが新田方に落ちれば極楽寺坂切通も稲村ヶ崎道もいっき防衛力が低下してしまいます。そこで新田方は霊山山仏法寺とその参道と大門に執拗な攻撃を行い激戦が繰り広げられました。結果、新田方は此の地を落とし、鎌倉への突入に成功しました。 なお、現在、霊山山に仏法寺はありません、また山頂付近は関東大震災のとき一部が崩落し、地盤も軟弱化したため、一帯は立入禁止になっています。 なお「新田義貞の鎌倉攻め」「稲村ヶ崎の戦い」については以下のページを参照してください。 稲村ヶ崎・稲村ヶ崎古戦場 のページへ |

|

|

|

|

|

|

| 針摺橋から 東方向の谷へ | 正面の山々が霊山山 | |||

|

針摺橋周辺 |

針摺橋からの東方向の谷へ |

| 日蓮袈裟懸松(にちれんけさかけまつ) 鎌倉 |

|

|

針摺橋の四辻を右方向(南西方向)(月影ヶ谷方面から来て)に折れ進みます。

200m〜ほどで右側道路脇に二段に積まれた石垣の壁があり、その段間のスペースに石碑が建っています。一番新しくて大きいものには「南無妙法蓮華経」とあり、その下に「日蓮大菩薩 御袈裟懸松」とあります。その右手に古くて小さい石碑が2基並んであります。 文応元年(1260)、日蓮は「立正安国論」を書き幕府に送りました。それは幕府批判ととらえられました。また他諸宗派に対してもそのあり方など批判したため、度重なる弾圧を受けることになりました。日蓮の法難です。そして、文永8年(1272)、日蓮は捕えられ、9月12日、龍口刑場で首を切られることになりました。護送される日蓮は、この地で、着ていた袈裟を脱いで、傍らの松の樹に懸けたと云います。尊い袈裟が処刑の血で汚れるのを恐れたためと云います。 なお、この地にあったと云われる松の樹はすでにありません。 なお「龍ノ口刑場と日蓮の法難」については以下のページを参照してください。 龍口寺(藤沢市片瀬) 日蓮の龍口法難の地 のページへ |

|

|

|

|

|

|

| 日蓮袈裟懸松があったという | 日蓮袈裟懸松があったという | |||

|

日蓮袈裟懸松 石碑 |

日蓮袈裟懸松 石碑 |

| 十一人塚(じゅういちにんづか) 鎌倉 |

|

|

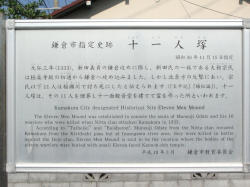

日蓮袈裟懸松 前の道をさらに200m〜ほど進むと、左手に道が分岐します。この角に、十一人塚があります。「大館又次郎源宗氏主徒十一人墓」と刻んだ石塔(文久2年(1862)建立)が建ち、また「十一人塚」史跡碑(昭和6年3月)、説明板が建ちます。

新田義貞の鎌倉攻めのとき、元弘3年(1333)5月19日(18日ともいわれています)、「前浜の合戦」が起こり、新田方極楽寺方面軍の総大将の大館宗氏(おおだてむなうじ)以下十一騎が討死しました。その場所は定かではありませんが、亡骸は葬られ、そこは塚になったと云い、十一人塚と呼ばれました。そこには十一人の霊を弔うため十一面観音堂を建てたと云いますが、堂は江戸時代にはすでになかったと云います。 なお「新田義貞の鎌倉攻め」「稲村ヶ崎の戦い」「前浜の合戦」については以下のページを参照してください。 稲村ヶ崎・稲村ヶ崎古戦場 のページへ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 石塔「大館又次郎源宗氏主徒十一人墓」 | 史跡碑 | 解説板 | ||||

|

十一人塚 |

十一人塚 | 十一人塚 |

| 七里ヶ浜(しちりがはま)海岸 鎌倉 |

|

|

十一人塚の前から、来た道をそのまま(南西方向)進むと、100mほどで七里ヶ浜海岸沿いを走る国道に出ます。左に稲村ヶ崎、右に江ノ島が見えます。

|

|

|

|

|

|

|

| 稲村ヶ崎 方面 (東方向) | 江ノ島・腰越 方面 (西方向) | |||

|

七里ヶ浜 |

七里ヶ浜 |

| もどる | すすむ | 鎌倉と鎌倉郡の歴史 indexへ | このページの 上へ |