|

(記 2025/8/-)

|

|

|

|

(記 2025/8/-)

|

|

鎌倉の深沢、梶原付近は「古道鎌倉道上の道」が通っていました。

付近の古くからの寺社や史跡の紹介をします。 |

| もどる | すすむ | 鎌倉と鎌倉郡の歴史 indexへ |

| << アプローチ >> |

|

最寄り駅は、湘南モノレールの湘南深沢駅です。湘南モノレールはJR大船駅と湘南江ノ島駅を結ぶ路線です。

路線バスを利用する場合は、「鎌倉駅」〜「藤沢駅」間の、「深沢」または「深沢小学校前」バス停が最寄りとなります。 |

|

こちらで紹介した寺社や史跡等は、これらの駅、バス停から歩いて容易にまわれる範囲にあります。

(付近の略地図 は ) 深沢 (手広 ・ 笛田 ・ 梶原 ・ 寺分 ・ 常盤) 方面 コース見どころ 周辺 略地図 のページへ |

| 古道鎌倉道上の道 (深沢・梶原) について |

|

|

<<古道鎌倉道(こどうかまくらみち) >>

中世の鎌倉政権(鎌倉幕府)は、御家人たちに有事に素早く鎌倉へ馳せ参ずることができるようそれぞれの居館から鎌倉への道を整備させました。そして多くの鎌倉へ向かう道ができました。それらは後の文献等に「鎌倉道」(かまくらみち)と称され、さらに場所や向かう方面によって「上の道(かみのみち)」「中の道(なかのみち)」「下の道(しものみち)」に分類されるようになりました。 またその後も、多くの鎌倉道(鎌倉へ向かう道)が造られました。ここではそれらの鎌倉道のうち、江戸期末ごろまでの道を古道鎌倉道と呼ぶことにします。 なお、「上の道」は、鎌倉からは、「化粧坂切通(きわいざかきりどおし)」または「大仏切通(だいぶつきりどおし)」を出て、北方向へ、武蔵野から埼玉西部を北上し、おおよそ東山道(とうざんどう;後の「中山道(なかせんどう)」)方面への道をいいます。関東の西側に位置しています。 「中の道」は、鎌倉から「巨袋坂切通(こふくろざかきりどおし)」または「亀ヶ谷坂切通(かめがややつきりどおし)」を出て、北東方向へ、山ノ内から埼玉東部辺りを経て関東中央部を通り奥州方面への道をいいます。 「下の道」は、鎌倉から「朝比奈切通(あさひなきりどおし)」を出て、東方向へ、三浦半島を横断して金沢から海(東京湾)を渡るかまたは東京湾沿いに北上し、安房、上総、下総方面への道をいいます。 鎌倉の深沢・梶原付近には「古道鎌倉道上の道」が通っていました。 (※注 「鎌倉道」とは、それが鎌倉へ向かう道であるということです。上記は鎌倉を起点に説明しましたので向かう方向を逆に記しました。) |

| 御霊神社(ごりょうじんじゃ)(梶原) 鎌倉 梶原 |

|

|

深沢小学校の校庭東側の校門前に、「[梶原]御霊神社」と記された石標が建ちます。そこから参道が北方向にのびていて、先に鳥居がありその後方に拝殿が見えます。本殿は拝殿の裏側の階段を上った上にあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 御霊神社(梶原) | 御霊神社(梶原) | 御霊神社(梶原) | ||||

|

参道、参道入り口石標 |

参道、鳥居から拝殿 | 拝殿前 石標 |

|

|

<<創建・由緒 等 >>

祭神は、鎌倉権五郎景政(正)(かまくらごんごろうかげまさ)(平景正)です。 拝殿前の石版の記載によりますと、 「鎌倉権大夫景通が梶原に居を定めて梶原氏を名乗り、建久元年(1190)9月に、梶原平蔵景時が一宇を建て祖である鎌倉権五郎景政を祀り御霊社と称した 」 との、云えがあります。 なお、創建に関して、その時期も含めはっきりしたことは分かっていません。 当初は、葛原岡に創建された。御霊神社(坂下)の本宮である。などの伝もありますがはっきりしたことは不明です。また、相模国に点在する「御霊神社」の本宮は、御霊神社(村岡、宮前)であると思われていますが、その辺りの関係や関連に関しても不明です。 <<鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ)>> 鎌倉権五郎景政(平景正)は,平良文(たいらのよしふみ)の子孫といわれています。一代前の景成の時から鎌倉氏を名のったといいます。源義家(みなもとのよしいえ)に従って後三年の役(1083〜 87)に活躍した武士です。金沢の柵(秋田県横手市)の戦いにわずか十六才で敵の大軍と戦い右目(文献によっては左目ともあります)に矢を受けました。それを見た味方の三浦の平太郎為継(ためつぐ)が土足で景政の顔を踏んで矢を抜こうとしたところ,景政は仰向けのまま為継の鎧の草ずりをつかみ,刀を抜いて刺そうとしました。驚いた為継に対して「弓矢にあたって死ぬのは武士の望むところだが,生きながら足で顔を踏まれるは恥辱である。」と言ったといいます。これには勇猛で名をはせた為継も舌をまいたといいます。 矢を受けたとき,景政はそのまま抜かずに矢を射った鳥海弥三郎を討ち取ったといいます。 その後、二十年ほど景政の名は史上に現れませんが、のち相模国に姿を現しました。大庭郷に落ち着き、重税に耐えかね土地を離れ浮浪していた多くの民を招き入れ荒地の開墾を始めました。その懇田が大庭郷周辺の荘園(しょうえん)や御厨(みくりや)を造り、のちの鎌倉党を支えました。 <<鎌倉党と大庭郷の開発・開墾と御霊神社>> 大庭郷周辺を開発・開墾してできた懇田は伊勢神宮に寄進され大庭御厨(おおばみくりや:伊勢神宮の所領)が成立しました(永久4年(1116))。(御厨(みくりや):開発した懇田などを有力な寺社に寄進し不輸・不入の権利を得て開発主は実質的な領主に治まり、寄進した懇田は寺社の所領となり御厨と呼ばれた。) 大庭御厨等の諸郷は分給され景政の子孫に引き継がれました。かれらはそれぞれ、大庭(大場)、懐島、俣野、長尾 などを名のりました。 鎌倉党とは平安末期頃に相模国大庭郷周辺に勢力を持った武士集団で、およそ、大庭(大場)、懐島、俣野、長尾、さらに 村岡、鎌倉、梶原を名のる諸氏が含まれます。 鎌倉党の諸氏は、それぞれの所領に、その地の鎮守として、一族の租を祀る御霊神社を創建し祀ったと考えられます。また大庭御厨成立以後も鎌倉党の一族による開発・開墾は続けられ、その地にも同じように御霊神社が創建され祀られていったと考えられます。 御霊神社(村岡、宮前 :現 藤沢市宮前)、および鎌倉権五郎景政に関して、以下のページを参照してください。 御霊神社(藤沢村岡、宮前) のページへ 御霊神社(鎌倉坂下) のページへ <五輪塔、石塔、狛犬 など>> 拝殿横の山肌崖に五輪塔など石塔がいくつか並べられ立っています。古いものは建武元年(13334)のもの。 拝殿前の狛犬は、日露戦争の凱旋のおり奉納されたものです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 御霊神社(梶原) 本殿 | 御霊神社(梶原) | 御霊神社(梶原) | ||||

|

|

本殿から拝殿(裏側)を見る | 拝殿裏側から参道を見る |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 五輪塔など、拝殿横 | 狛犬、左側 拝殿前 | 狛犬、右側 拝殿前 | ||||

|

御霊神社(梶原) |

御霊神社(梶原) | 御霊神社(梶原) |

| 等覚寺(とうがくじ) 休場山弥勒院等覚寺(きゅうじょうざんみろくいんとうがくじ) 真言宗 |

|

|

湘南モノレールの湘南深沢駅から、駅前の道を町屋駅方向にわすかに進み右手に分岐する狭い道に入ります。50mほど進むと交差点に出ます。右に進むとその先左手に等覚寺があります。なおこの交差点を中央の道を進むと大慶寺に至ります。

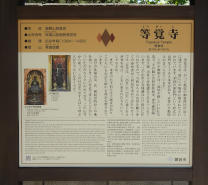

等覚寺は、道に面して山門の茅葺きの医王門が建ちます。門前にある解説板には由緒、本尊、持仏等の解説があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 茅葺きの医王門 山門 | 山門から本堂を見る | 茅葺きの医王門 山門 | ||||

|

等覚寺 |

等覚寺 | 等覚寺 |

|

|

<<創建・由緒 等 >>

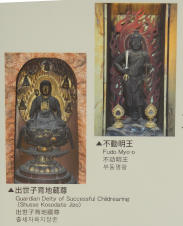

開山は、秀恵僧都(しゅうえそうず)です。創建は応永年間(1394〜1428)と伝えられます。 もとは、御霊神社(梶原)に隣接するところにあったといいます。明治になり境内に学舎が置かれ、のち深沢小学校開校のおり現在の地に移ったといいます。 <<本尊、持仏 等 >> 本尊は、木造不動明王立像です。浪切不動(なみきりふどう)という形のものです。 他に、木造虚空菩薩立像(寛文2年(1662))、阿弥陀如来像、地蔵菩薩坐像などです。 地蔵菩薩像は、江戸期に造られたもので、「出世子育地蔵」として、当時から子の出世を願う多くの参拝者が訪れたそうです。 <<境内、大師堂、他 >> 本堂手前、右手に大師堂があります。内に石造弘法大師像が安置されています。「相模国準四国八十八ヶ所第二十一番札所」とされています。 その他、五輪塔、宝篋印塔、石仏など並んでいます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 山門前 解説板 | 山門前 解説板から 持仏等 | 本堂内部 | ||||

|

等覚寺 |

等覚寺 | 等覚寺 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大師堂 石仏など | 大師堂 内部 弘法大師像 | 石仏 など | ||||

|

等覚寺 |

等覚寺 | 等覚寺 |

| 大慶寺(たいけいじ) 霊照山大慶寺(れいしょうざんたいけいじ) 臨済宗円覚寺派 |

|

|

湘南モノレールの湘南深沢駅から、駅前の道を町屋駅方向にわすかに進み右手に分岐する狭い道に入ります。50mほど進むと交差点に出ます。中央の道を進むと大慶寺に至ります。なお右に進むとその先に等覚寺があります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大慶寺 山門 | 大慶寺 山門 | 大慶寺 山門(境内側から) | ||||

|

|

|

|

<<開山、開基>>

開山は、大休正念(だいきゅうしょうねん;仏源禅師)(1215〜1289)、開基は長井光禄です。 大休正念は、北条時宗の招きを受け宋より来朝しました(文永6年(1269))。寿福寺、建長寺に歴住し、弘安7年(1284)に円覚寺二世住持となり、正応2年(1289)没しました。塔所は円覚寺蔵六庵にあります。 <<創建・由緒 等 >> 創建年次は明らかでありませんが、開山の大休正念の来日から没するまでの間(1269〜1289)と考えられます。 往年は、鎌倉五山に次ぐ関東十刹に数えられ、塔頭5院を持つ大寺であったといいます。領有する土地も多く、この辺りの地名の「寺分」はこの寺の持ち地(大慶寺分)とのことからです。 永正9年(1512)、伊勢宗瑞(いせそうずい;北条早雲)が鎌倉に乱入し、そのおりの戦火で仏殿、総門を残しすべて消失し、さらに翌年には嵐でそれら残ったものも倒壊し失われたといいます。戦国時代の間に寺は荒廃し廃されました、 その後、塔頭5院のうち唯一残った法外庵が円覚寺の末寺になっていました。その法外庵が「大慶寺」の名を復興し現在に至っています。 <<本尊、持仏 等 >> 本尊は、釈迦如来坐像(市文)(栄禄十年(1567))、室町末期の仏師快円の作です。禅定印(ぜんじょういん;法界定印(ほうかいじょういん))を結ぶ、像高80.8cmのお姿です。 それまでの本尊が、度重なる戦火や災害で失われたため、新造され、現在に至っています。 本堂に、他に、木造仏源禅師(大休正念)像、木造法源禅師((1263〜1323);大休正念の弟子)像、があります。制作時期は、ほぼ同時期(室町末期)と思われます。 <<石塔、やぐら、他 (境内)>> 本堂と庫裡の間を抜けた先にビャクシンの古樹が2株あります(市指定天然記念物)。その根元に石造宝塔2基(市文;市指定有形文化財、右塔;塔高131cm、左塔;塔高106cm)が並んで立っています。 その奥、山肌崖にやくらがあり、かつてはその内に宝塔があったといいます。 |

|

|

|

|

|

|

| 大慶寺 本堂へ | 大慶寺 本堂 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ビャクシンの古樹 と 石造宝塔 | ビャクシンの古樹 と 石造宝塔 | やぐら | ||||

|

大慶寺 境内 |

大慶寺 境内 | 大慶寺 境内 |

| 駒形神社(こまがたじんじゃ) 鎌倉、寺分 |

|

|

大慶寺の山門前からわずかに先に進むと左手に駒形神社の参道があります。参道の先に鳥居、鳥居の前に「駒形神社」と記さた石標が建ちます。

鳥居をくぐり、山の上方へ続く石段を上っていきます。開けたところに出ると、その右手正面に拝殿が建ちます。拝殿の背後に回り込むと、石段数段の上に本殿が建ちます。 <<創建・由緒 等 >> 祭神は、駒形大神(こまがたのおおかみ)です。古くは邇邇芸命(ににぎのみこと)と伝えられていたといいます。 勧請、創建に関しては時期も含め不詳です。 農耕の神として崇められていて、大庭景親がこの地を治めていたころ(治承年間(1172〜1181))、天候不順のおり祈祷が行われたといわれます。 社殿(拝殿、本殿)には、天保14年(1843)の棟札があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 参道から 鳥居と石標 | 境内、右手正面が拝殿 | 本殿 拝殿の背後 | ||||

|

駒形神社 |

駒形神社 | 駒形神社 |

| 東光寺(とうこうじ) 天照山薬王院東光寺(てんしょうざんやくおういんとうこうじ) 真言宗 |

|

|

大慶寺の山門前から先に進むと右に東光寺があります。

境内に入ると、右手に本堂が建ちます。本堂に向かって左手に弘法大師像が立ちます。石標が立っていて「四国八十八ヶ所お砂踏霊場」とあります。並んで設置されている解説板には「弘法大師様開創の四国八十八ヶ所霊場の各寺院よりお砂を勧請し、修行大師様の四方に治めさせて頂きました。〜」との云えが記されています。 <<創建・由緒 等 >> 本尊は、木造不動明王立像です。 永享3年(1431)、高野山慈眼院の法印霊範(れいはん)が隠居所として中興したと伝えられます。 その前身などについては不明です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 東光寺 | 東光寺 本殿 | 弘法大師立像と石標「四国八十八ヶ所お砂踏霊場」 | ||||

|

|

東光寺 |

| もどる | すすむ | 鎌倉と鎌倉郡の歴史 indexへ | このページの 上へ |